世の中に郵趣辞典というのは数多く有り、それぞれに編集思想が異なります。

ですから、1種類だけ持っていればそれで事足りるわけではなく、必ず比較する必要があります。

これは郵趣に限らず、どの分野でも同じことでしょう。

僕のばあい郵趣辞典は、小辞典、中辞典、大辞典とそれぞれの大きさのものを使い分けていますが、中でもよく使うのが中辞典で、これは更に3種類ほどを入手して使っています。

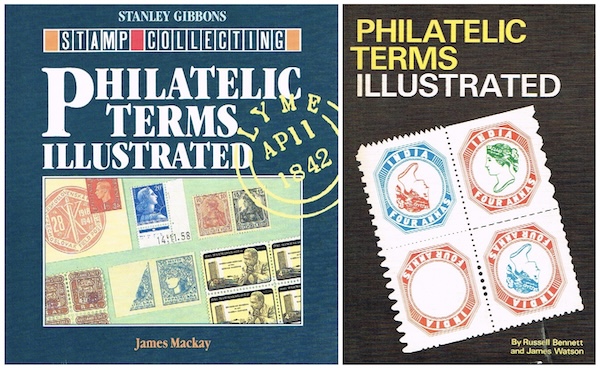

その中辞典の一つが、ギボンズから伝統的に出版され続けている “PHILATELIC TERMS ILLUSTRATED” 。

本書は、多くの郵趣家に読まれ続けているので版を重ねているのですが、実はその時々の編集者(単なる編集者ではなく、著名郵趣家)の考え方により、だいぶ異なった内容になっています。

事典(辞典)のばあい、よく言われるのが小項目主義か、大項目主義か、というのがありますが、僕は大項目の方が好きですね。

なぜなら、小項目だと当該事項の極めて狭い表面的なことしか知ることができないのですが、大項目だと周辺のことも含めて、より深い内容として知ることができるからです。

実は郵趣辞典にも同様なことが言えるのですが、同じ出版社、同じ書名である本書でもその違いがあり、自分的には右の1972年版が気に入っています。

ちなみに、左は1987年版。

具体的な一例を上げるとするならば、目打について調べようとすると、1987年版では目打に対する簡単な説明のあと、プライベートやロータリー、単線などなど各目打の項目を個別に見るように指示が書かれているのですが、1972年版では目打の項目を開けば16ページにわたり様々な目打について解説されているのです。

すなわち、1972年版は大項目主義で、1987年版は小項目主義と言えます。

どちらも書名が示すとおり図解は素晴らしく、さすがギボンズと言えます。

残念なことに、日本語による優れた郵趣辞書は編纂されたことがありませんが、やはりその辺が郵趣界の層の違いなのでしょう。

懐かしいですね。

大学入学と共にタイプライターでアルバムを作り始めて以来、英語での表現が判らなかったり、迷ったりしたときは、いつもお世話になっていました。タイプライター⇒ワープロ⇒PCと、作成用の器具は変わっても、英語でのライトアップは変わらず、ですので・・・。

このところ、久しく見ていなかったので、次回自宅に戻った折に、探し出してみようと思います。

いつも、ありがとうございます。

辞典を見れば、その国の実力がわかると思います。

昔、ドイツ語の郵趣辞典を読むのに、独英郵趣用語辞典を買いました。