一応、こんな本もあります。

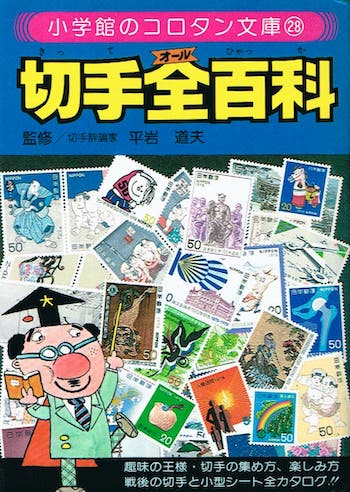

小学館発行のコロタン文庫の中に収められている『切手全百科』。

昭和54年の発行で、著者はあの平岩道夫氏。

内容は大部分が、日本切手の白黒写真で発行名とか発行日、額面、図案説明、発行枚数が掲載されており、さながら簡易カタログのような雰囲気ですが、後ろの方に申しわけ程度に収集の基本知識みたいなことが書かれています。

ということで、内容は全く大したものではなく、逆に「こんなの売れるんか?」と思うほど。

で、僕が注目したいのは刊行年。

初版が昭和54年ですから、子供の間での収集熱が下火になってきた時期で、この当りから一気に下降線を辿ることになります。

これ以前には、あちこちの出版社から子供向けの切手入門書が出ていましたが、その最後の時期に刊行されたのが本書になります。

(子供向けの一番最後は、学研の『たのしい切手入門』だと思いますが)

僕が所蔵しているのは初版第1刷ですが、増刷を重ね19刷というのを確認しています。

1回の刷りがどの程度か知りませんが、数年掛けて19刷というのは、このスカスカな内容からしたら信じ難いことで、ある意味では快挙(?)ではあります。

この辺りは、コロタン文庫と小学館の名前で売りまくったのかも知れませんが・・・。

私が初めて買ってもらった切手の本です。1985年くらいだったと思います。当時学研の入門と、切手のひみつという本くらいしか地方では手に入りませんでした。それでもまだコロコロやボンボンでも切手の広告はあったように思います。

このころファミコンとスーパーマリオが現れ、子供の娯楽に革命が起こりました。ビックリマンシールやミニ四駆など、誘惑は様々になりましたから私は切手は好きだったけど、郵趣はトドメを刺されました。

いつも、ありがとうございます。

1980年代中頃には、子供向け入門書は都会でも見なくなった時期だと思います。

僕が小学生だった1970年代前半は、小学館、秋田書店、郵趣出版、朝日ソノラマなどなど、何冊も見られました。

令和の時代の小学生は、個人情報保護法のおかげで年賀状すら出しませんから、葉書はおろか切手などは使ったことがない。

使ったことがないものに、興味が持てるわけがありません。

それを「切手乱発がジュニア離れを起こした原因だ」などと言う、アホな切手収集家のなんと多いこと。

私が最初に買った切手入門書は「楽しい切手入門」でしたが、それはまさにこのコロタン文庫が出た1979年でした。

コロタン文庫のはそれこそ数年前にどこかの古本市で400円か500円で買いましたが、頁をめくると確かに中身はスカスカで、ジュニアならカタログ見てる方が楽しいだろと思いましたね。

この1979年から1980年代初頭あたりまでが、近所の一般書店でジュニア切手マガジンやスタンプクラブが普通に買えた最後の時代でした。

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

『スタンプクラブ』は、創刊号から終刊号まで買い続けましたが、発売日に大きな本屋に行くと平積みでドカンと置いてありましたね。

たぶん20〜30冊は有ったと思います。

それが、発売から数日で全て無くなってしまうのです。

ですから、なにがあっても発売日に買いに行くのが決まりというわけ。

これ、私も親に買ってもらいました。

ファミコンの登場が子どもの切手収集への熱にとどめを刺したのです。

それでも、80年代なかばくらいまでは郵趣協会の会員の人が夏休みに切手教室を子ども向けに開いていました。

漫画月刊誌に東京切手センターの広告が載っていました。

昭和が終わったあたりから、子どもで切手集めをしているというのがほとんど聞かなく、見なくなります。

いつも、ありがとうございます。

郵政省が解体される直前まで、各郵政局単位で切手教室は開催されていました。

これは、本省が予算化を認めていて、本省から予算が各郵政局に「切手教室開催費」として流れていましたね。

それを受けて、各郵政局が統括する局に開催希望を募るのですが、全く希望しないところと、複数回希望する熱心なところの差が激しかったと記憶しています。