古くからの『郵趣』の読者なら、毎号の裏表紙にリーフ写真が掲載されていたことを覚えていらっしゃると思います。僕は、中身の記事はもちろんですが、このリーフ写真が「目で見て覚えるリーフ作り」的で、とても楽しみでした。 この連載…

江戸名所百景「鴻の台とね川風景」

画像は、ネビスが発行した一群の浮世絵切手からの一枚。当たり前ですが、カリブ海に浮かぶ島国であるネビスと、広重や浮世絵は1ミリの関係もございません。単に、僕のような物好きを目当てに発行したものですけど、一応は切手です。 こ…

すごーい、いただき物でした

今日、信州人さんからレターパックが到着。「はて? いったいなんでしょう?」と思いながら開封すると、画像のマテリアルが・・・。 これは、スゴイ!!こんなものをいただいてしまって良いのでしょうか。なんて思いながらも、有り難く…

『呉ポスト』は芸術品

惜しくも平成30年に廃刊となってしまった『呉ポスト』誌。呉郵趣会の会報のという形をとっていましたが、読者は地元だけに留まらず全国区で、しかも著名郵趣家がズラリと名を連ねていました。かく言う私も購読者として、末席を大いに汚…

終戦直後の配達証明

画像は、終戦直後の配達証明郵便。左下には「書留」と「配達証明」のハンコが押され、中央には配達証明を示す赤線が1本。配達証明は、書留とすることが要件ですから、2つのハンコが押されているわけですね。消印データは、福井県の武生…

『地図切手の世界』

一般書として切手収集の愉しみを紹介するのは、本当に難しいと思います。その難しい仕事を成功させた筆頭が、市田左右一氏の『切手の愉しみ』であることに、異論のある方は少ないと思います。他に、柘植久慶氏の『奇妙な書簡』や『戦場を…

濁点楠公色違い

使用期間も長く、はがきの中では駄物中の駄物の楠公はがき。それだからこそ、バラエティーも多く、人それぞれの楽しみ方ができます。画像は、楠公はがきの中では2番目の発行(昭和8年)である濁点楠公の未使用。未使用でも買えば500…

『八州の郵便印資料』No 51

『JPC』、『JPC-UWAフィラテリックダイジェスト』の付録であった『八州の郵便印資料』は極めて有益な基本資料として、今でも十二分にその存在価値があり、僕も座右の資料集として使っています。「八州」というのは、正式には「…

実はエラーな「郵便葉書七十五周年記念」はがき

画像は、昭和23年12月1日に発行された「郵便葉書七十五周年記念」はがきの印面。題材は、もちろん最初のはがきである紅枠はがきです。 このはがきの印面、見た感じ普通の半銭はがきのように見えるのですが、実は大きな間違いがある…

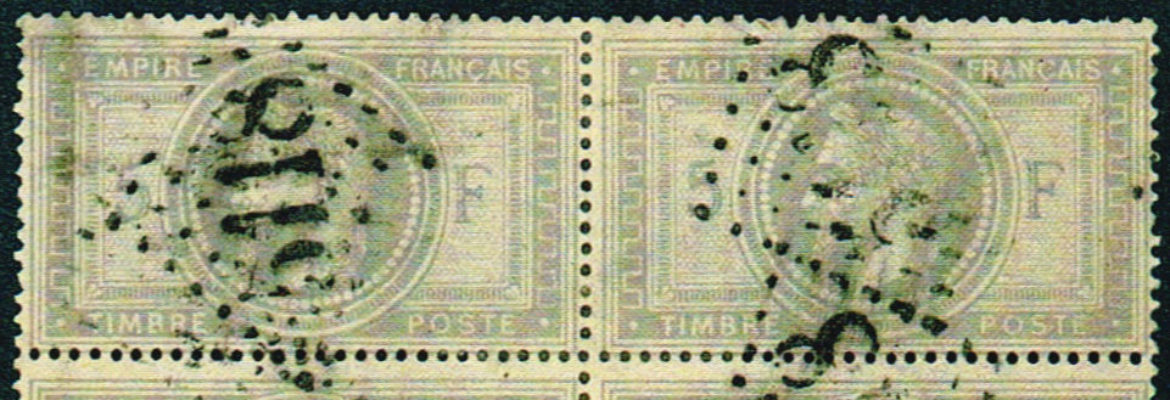

赤二の丸一印

画像は、赤2銭1枚貼りのカバーからカット画像です。購入したのは小学生の時で、たしか初めて買った丸一印のカバーだったと思います。あの当時(昭和49か50年頃)のことですから、300円程度じゃなかったかな? 子供心に、茶色の…