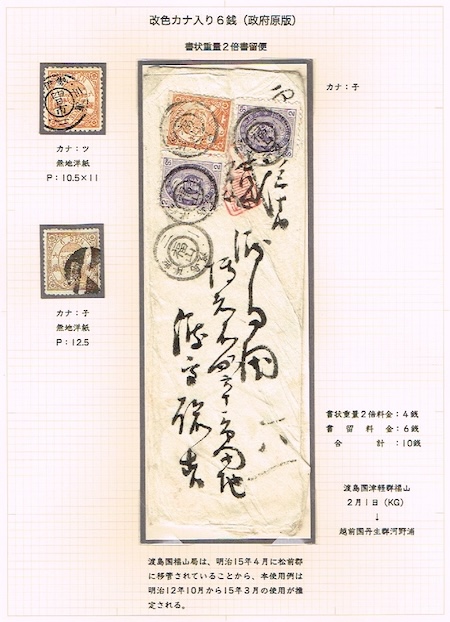

画像は、手彫改色桜6銭のカバーで、旧小判切手2銭との混貼。

手彫切手の6銭は、和紙に始まり幾つかの種類がありますが、どれも初期の使用例は少なく、画像のような小判切手との混貼が幅を利かせていると思います。

発行当時状況を見れば、国内重量便とか、書留、別配達などが想定されますが、額面の6銭が当時の物価に対して、どのような金額であったのか調べてみました。

一般的に、わかりやすく比較されるものの一つに「かけ蕎麦」の値段がありますが、その値段は明治10年で8厘、ようやく明治20年で1銭。

「あんパン」好きの僕がよく買う、銀座木村屋の「あんパン」は明治7年で5厘、15年に1銭でした。

こうして見ると、6銭ってけっこう高そうに思いますね。

画像の使用例は、明治12〜15年が想定されますから、6銭切手に限っても「あんパン」6個分になります。

手彫切手の時代にあまり使われずに、小判切手の時代になってからせっせと使われているのが、なんとなくわかりました。