戦災日付印(戦後の物資不足時も含む)の使用例は、数局(杉並方南局や徳島元町局、その他)が知られていますが、中でも有名なのが東京の本郷局だと思います。

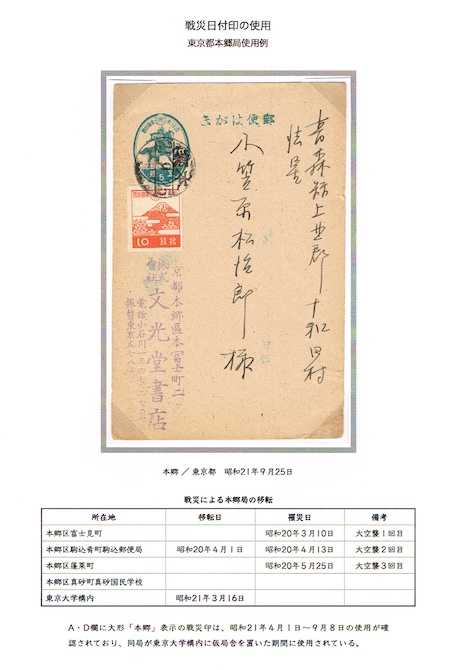

画像のリーフは「なんちゃって郵便史」からの1リーフで、本郷局での使用例を示したもの。

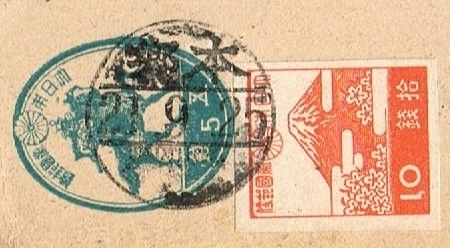

拡大画像を見るとよくわかると思いますが、D欄が無く、A欄とD欄を合体させて自局製の局名活字を入れて使用しています。

この日付印を使用した本郷局は、戦災でかなり悲惨な運命を辿っています。

元々は、本郷区富士見町に局舎を構えていたのですが、昭和20年3月10日の空襲で全焼し、本郷区駒込肴町にあった駒込局内に移転、業務再開は4月1日でした。

ところが、再開間も無い4月13日の空襲で再び焼け出され、今度は本郷区蓬莱町へ移転。

そこでも、5月13日の空襲により3回目の全焼となり、今度は本郷区真砂町真砂国民学校へ移転し、なんとか終戦を迎えます。

なにしろ学校内なので、終戦後は疎開から戻ってきた児童の受け入れなど、学校業務も通常へと戻る中で、いつまでも居候というわけには行かなかったのでしょう、4度目の移転先は、なんと東大構内!

たしかに、大学構内なら広くてなんとかなりそうですが・・・。

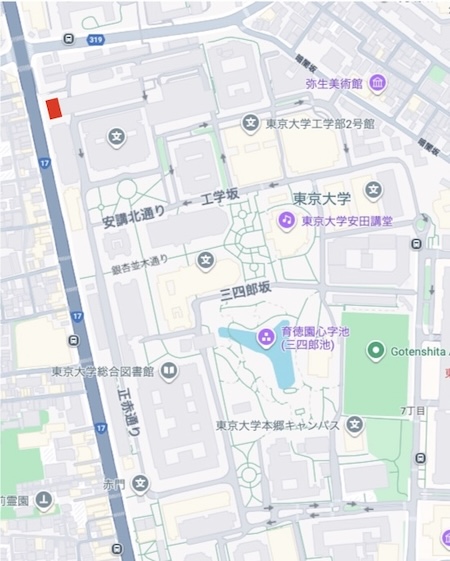

その東大構内の移転官報告示が、下の画像です。

このように、官報告示では「東京帝国大学構内」としか書かれておらず「東大構内ってどこよ?」という素朴な疑問が・・・。

実はこの疑問と調査の話しは、今を遡る三十数年前のこと。

こういうことは地元の人に聞くに限ると、学生時代に月に数回は訪ねていた、東大赤門前の井上書店さんの主(先代)にお聞きしたのです。

井上書店さんと言うのは、明治時代から続く古書店で、現在も盛業中。

事の子細を話したところ「あー、それはすぐそこですよ。私も手紙を出しによく行きました」と、わざわざ店から連れで行ってくれたのは、ものの数分も歩かない所で、それを今の地図に示すと下の画像の赤い四角の場所になります。

すっかり様子は変わってしまいましたが、今の工学部5号館の西隅にあたる場所にあったそうで、構内をうろつくことなく、道路からは小さな門を使って直接出入りができたとのことでした。

先に紹介した本郷局の戦災印の確認例を見ると、昭和21年4〜9月に集中していることから、この東大構内の仮局舎で使われていたものと考えられます。

国土地理院のサイトにある「地図・空中写真閲覧サービス(https://service.gsi.go.jp/map-photos/app/)」で過去の航空写真を閲覧することができます。

1947年(昭和22年)8月8日に米軍が撮影した「USA-M389-149(コース番号M389)」の左上のほうに該当箇所が写っており、解像度を400dpiにすると、それらしい建物とそのすぐ南側に出入り口と思われる樹木の途切れた箇所を確認できます。

いつも、ありがとうございます。

国土地理院の空中写真は、仕事でもよく使うのに、今回は見逃していました。

確認したところ、よく映っていますね。

ありがとうございました。

国会内郵便局と同じようなロケーションですね。

国会の敷地内だけど、道路に面して建てられているので

国会内に入らずに一般人も利用可能。

いつも、ありがとうございます。

東大は、敷地提供という意味でとばっちりだったかも知れませんが、よく考えると大量に郵便物を出すので良かったかもですね。

本郷郵便局が何回か移転していたことは知っていましたが、東大構内に本郷郵便局が仮住まいしていたという情報にびっくりしました。ありがとうございます。現在の西片門のあたりですね。WEBで調べたところ、「文京の古本屋」というホームページに「文の京サロン 第十五回:「わが町探訪 第十回『本郷郵便局』(文京区本郷六丁目一-十五)」という記事があり、東大構内にあった本郷郵便局について言及がありました。

https://www.kosho.ne.jp/~bunkyo/salon15.php

いつも、ありがとうございます。

棚澤書店さんが、こんなことを書かれていたのですね。

扱い品目のジャンルが、異なるのでほとんど寄ったことはありませんでした。

話しは変わりますが、都内の古書店は神保町>本郷>早稲田の順に価格がリーズナブルになる傾向がありました。

学生時代はバイト代を握りしめて、月に数回は古書店巡りをして専門書を買い求めた思い出があります。