我々が「アルバム作りの教本」と呼ぶのは、『実戦アルバム作り』とか『日本切手実践アルバム作り』『つくろうマイアルバム』辺りが一般的だと思います。

このうち、最も早く刊行されたのが『実戦アルバム作り』で1976年。

そこで考えたのが「日本のアルバム作り教本のルーツはなにか?」ということ。

これには、『切手の集め方』的な解説書の一部として扱っているものは除外して、ボリュームはどうであれ「アルバム作り」を標榜している単行本のみに限定してみました。

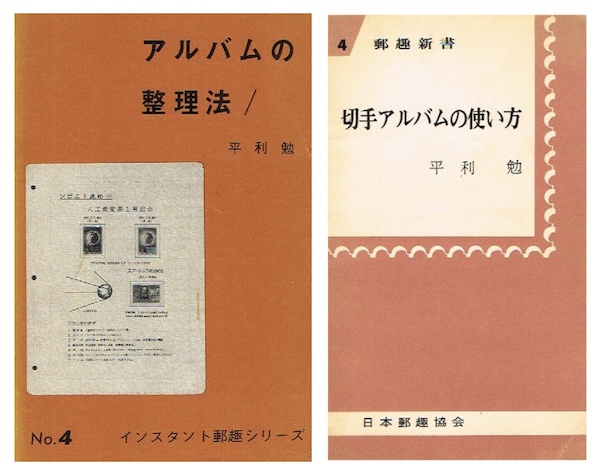

その結果、おそらく最も早いのは昭和40年刊行の『アルバム整理法』(下画像左)であり、次いで昭和42年刊行の『切手アルバムの使い方』(下画像右)ではないかと。

どちらもJPSの刊行で、著者は平利勉。

このペンネームは複数の人が使っているので、私的にはその複数人の中からの特定ができません。

前者は38ページ、後者は75ページの小冊子ではあります。

内容的には、いずれもアルバムやリーフを始めとした用品やその使い方の解説、レイアウトや書込、ちょっとしたリーフ展開の応用など、初歩的なテクニックの解説に留まっています。

日本では、昭和40年の段階では、まだ一般的収集家にアルバム作りを普及させる段階だったので、ある意味では適度な内容だったものと思われます。

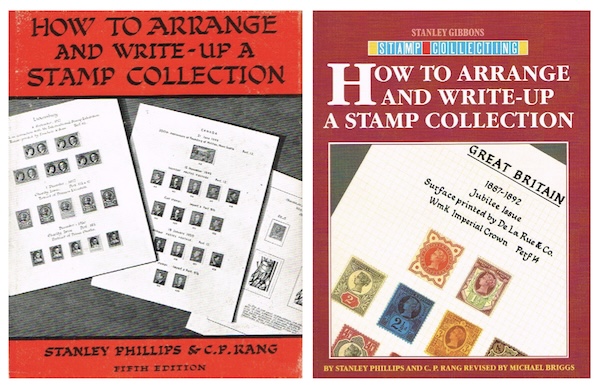

下の画像は、イギリスのギボンズ社が発行するベストセラー “HOW TO ARRANGE AND WRITE-UP A STAMP COLLECTION” 。

右は、実際に自分でギボンズ本店で、1990年に買い求めた第7版第2刷。

左は、1961年の第5版です。

この2冊を比べると、もちろんその時々の状況を反映して書き改められている部分も多くあるのですが、基本的なところでは、そのまま文章を踏襲しています。

そうした中で、自分的に感心したのは下記の記述。

拙い訳文ですが、ご覧ください。

「これまでの章では、いわば作品の要素となるものの準備について述べてきました。

アルバムを選び、切手は発行ごとに分類し、書体も選びました。

さあ、これらの要素を配置して、芸術的かつ効率的な展示を作り上げましょう。

切手の配置が悪ければ、美しいレタリングに努めても無駄になってしまいます。

コレクションを見る際、私たちは一度に1リーフしか見ません。

ですから、各リーフを独立したものとして捉え、あたかも、それが唯一のものであるかのように構成していくべきです。

個々のリーフをつなぐ唯一の要素は、スタイルの統一性です。

美しい展示とは、対称性、バランス、そして明快さが組み合わさったものであり、いくつかの原則を守れば、容易に実現できます。」

本書の初版は、驚くべきことに1933年、すなわち昭和8年の刊行。

そこで思ったのですが、初版から揃えて、読み比べてみると面白いかと。

アルバム作りの考え方が、その時々の歴史の中で、どのような流れを持って今に至るのか。

何かしら、得るところがあると思います。

JAPEXの展示技術の配点は確か5点なので書き込み以前のレイアウトやバランスについて雑な作品が増えている気がします。テーマチックや郵便史は仕方ありませんが、国別はもう少し気を使って欲しいと思いながら参観しています。切手間の間隔がバラバラのものや、全体のバランスが悪いものが目につきます。

いつも、ありがとうございます。

プレゼンテーションの5点は、配点は小さいですけど、かなり重要ですね。

トータル点数の中で響いてくるので、ここの点数が分かれ道になったりします。

満点は普通取れないので、確実に4点取ることが重要です。

我々のグループでは、2010年年前後にかなりこの辺りを議論して、出品作品に反映させていました。