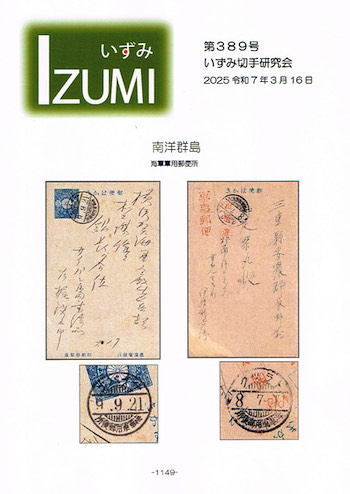

昨日届いた『いずみ』389号。

到着前から気になっていた記事は「汽車延着印」で、興味深く拝見。

紹介されたマテリアルの数々を見ていると、明治時代の郵便職員の丁寧さと言いますか、職人魂とでも言えるような取扱に、現代郵便事情を重ねるとなんとも複雑な気になります。

何かの拍子で到着が1日以上遅れたのであるならば、「汽車延着」印をバーンと押すのは理解できます。

ですが1日以内の遅れ、つまり遅延が当日以内(数時間か)であれば、そのままスルーしたって良いではないか。

と思ってしまうのは、現代に生きる私の感覚です。

ところが、掲載されたマテリアルを見ると、差立印、到着印ともに同日であるマテリアルのなんと多いこと。

現代風感覚であれば、遅れたとしても「その日のうちなら、どうでもいいんじゃ?」と思ってしまうのですが・・・。

実は、配達された『いずみ』誌の消印は16日で、配達は昨日(21日)でしたから逓送に5日間を有しています。

ここ数年以内では、都内23区内の差立で隣りの県に所在する私の家まで、定形外郵便では9日という記録があり、6日前後はよくあります。

日本郵便の公式見解では、翌々日の配達となってはいるのですが・・・。

もちろん、中には休日が含まれる例もありますが、それにしても公式見解より遅いことが多々あります。

「汽車延着印」の記事を読みながら、明治人の律義さ、忠実さに感服したしだいです。