なんとはなしに「50年前のスタンプクラブってどんなだったかな?」と思い、書庫から1974年のファイルを引っ張り出して来ました。

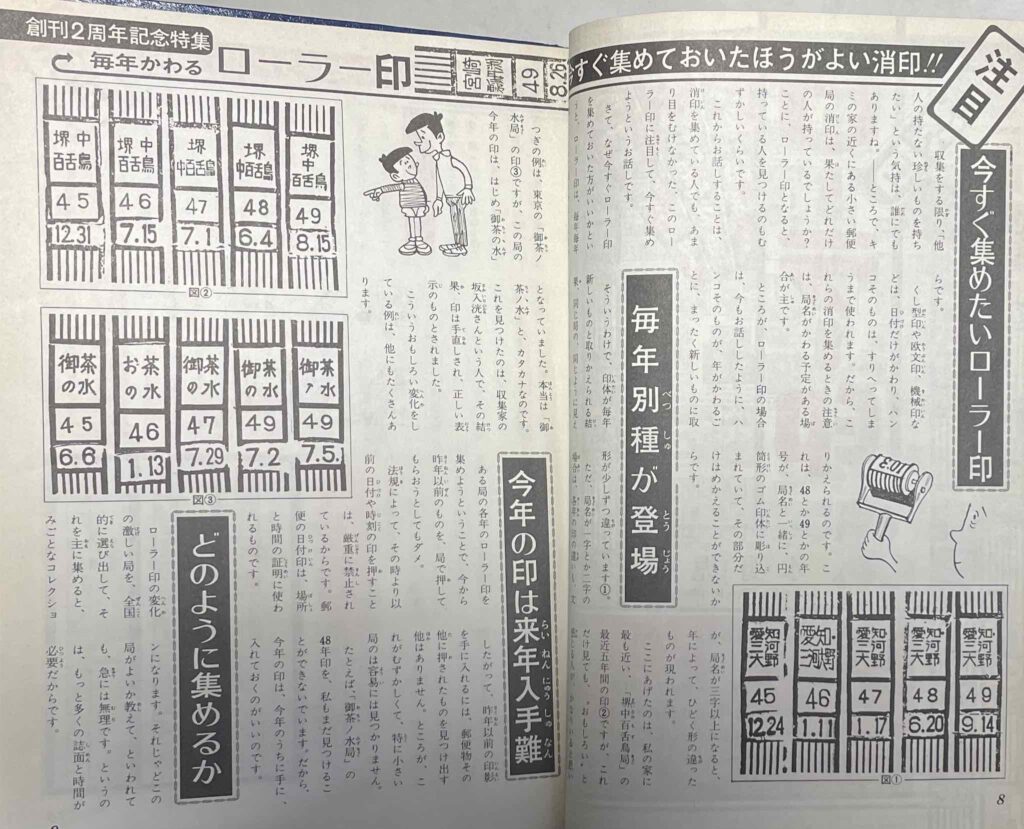

12月号の巻頭特集は「注目 ローラー印」と題して、著名な生物学者で現行消印の大家だった水野虎杖さんによる、現行ローラー印の面白さ、収集方法などの解説。

ご存知のように彫刻ローラー印は、バラエティが多く、はまるとなかなか面白いテーマではあるのですが、それが一般化したのは、同じ年の10月の『フィラテリスト』に「日本のローラー印」が発表されてからで、『スタンプクラブ』の記事も『フィラテリスト』の記事を受け、ジュニア向けに現行印の部分のみをやさしく解説したものでした。

なぜ、今日、このようなことを書いているのかと言うと、いま記したことが『スタンプクラブ』の本質だったことを、改めて感じたからにほかなりません。

実は同誌のメイン読者はジュニア層でしたが、一部には大人も食い込んでいたのです。

それはなぜか?

当時の『スタンプクラブ』の編集方針は、「専門家による高度な内容を、やさしく」だったと思います。

これは、他の連載記事などを見てもわかります。

『スタンプクラブ』が、安易な「ジュニア向け=薄っぺらい編集」ではなく、「専門家による高度な内容を、やさしく」であったこと。

これが、まさしく『スタンプクラブ』の真髄であったことを、たまたま50年前をキーワードに引っ張り出してきた同誌12月号で再確認したしだいです。

地元図書館のHPで蔵書検索してみたところ、別の「スタンプクラブ」が出てしまいました。

郵趣出版の文献がカタログと読み物だけになり、ブランク埋めるために不十分。30年前の本もチェック対象にしてます。「郵趣研究」の新しいのは国会図書館で製本されておらず、薄い冊子を10号ずつ出されるので、チェックが全然進みません。

いつも、ありがとうございます。

別の「スタンプクラブ」?

郵趣振興協会が出してたやつかな??

あれは内容が浅すぎ、スカスカで全くダメですね。

私は同誌を読んだのは翌年から2年間だったので、水野氏の記事については今回初めて知り驚きました。

残念なのはその後に同氏の知見は誌面で生かされず、ローラー印は戦前を除き、別納で大量使用された「価値がない」印種と解釈できる記事が繰り返されたことです。

せめて試行ローラーくらいは取り上げてほしかったですね。

いつも、ありがとうございます。

水野さんは、途中から郵趣の世界から遠ざかってしまわれたのが残念です。

唐草機械印の集大成だけは、本にしてほしかったですね、

今でも残念に思います。

ローラー印がマニアックな収集家の一分野みたいになってしまったのは、ご指摘のように雑誌の動きが影響しているのかも知れません。