相も変わらず、一人妄想を書き続けている牧之原の風来坊。

彼の創作は、一切の根拠を示さない全くのおとぎ話なのですが、あのようにネットで誰もが見れる環境であれば、千人見た中で一人でも信じてしまう事が無きにしもあらず。

作り話を信じてしまうのは知識が無いからなので、そうした意味では信じてしまう本人の責任でもあります。

しかしながら、比較すべき情報を知らずに、おとぎ話を実話として信じてしまうのは悲劇ですらあるとも思います。

本稿を起こした理由は、まさにそこにあるのです。

風来坊の記事に「消印の問題〜詐欺団の現在の収益メカニズム」という、なんとも勇ましいタイトルのものがあります。

ちなみに、私が参考としたのは風来坊が持つ複数のブログから「悪を斬れ!」というブログです。

この「消印の問題〜詐欺団の現在の収益メカニズム」の初出は「和同開珎 皇朝銭専科のブログ」ですが、「悪を斬れ!」にも転載されているのです。

私が元のブログではなく「悪を斬れ!」の方を選んだ理由は、ブログタイトル自体がブラックユーモアで笑えるという単純な理由からで、深い意味があるわけではありません。

だって、本人が返り討ちに会ったようなブログ名じゃないですか。

彼には、こうしたブラックユーモアのセンスだけはあるらしいのです。

さて、そのブログの記事の中に

「昭和50年代中盤、石油ショックと共に切手ブームは幕を閉じたとされていますが、実のところはあまりにもたくさんの贋作をばら撒きすぎ市場飽和状態に陥ってしまったに過ぎないのです」

と言う、彼の妄想話しが出てきます。

彼は何をこじつけて、こんなことを書くのか?

切手ブーム下火の原因が、作りすぎた手彫切手の贋作にあるって!?

そもそも、昭和50年代中頃に切手ブームの下火なんてありません。

グリコ世代のブームの下火は、それよりもずっと前ですし、50年代はグリコブームのような泡沫ブームは無く、収集人口が爆発的に増えないかわりに、減ったりもしない安定型の時代だったのです。

ですから、彼が言うところの大前提自体が成り立ちません。

そして彼曰く、

「あまりにもたくさんの贋作をばら撒きすぎ市場飽和状態に陥ってしまった」

そうです。

すごい妄想・・・。

世の中には、嘘を何度もつきすぎて、脳内でそれがホントのことのように信じてしまう人が居るそうですが、もしかしたらその類いかも知れません。

さて、ここから私の本題が始まります。

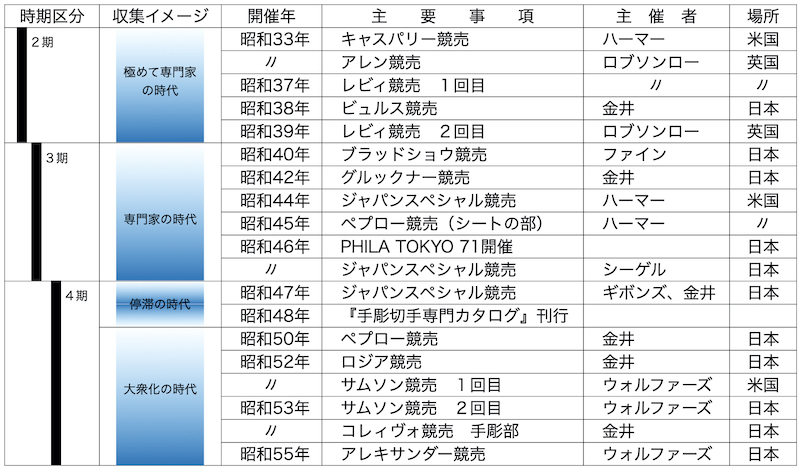

戦後の手彫切手収集を考えるばあい、次の4期に分けると理解しやすいと思います。

この時期区分は、手彫切手の流通状況を基本として設定してあります。

表を参考にしながら、お読みください。

【1期:終戦直後から昭和33年まで】

手彫切手が国内市場で不足していた時代であり、戦前からの手彫切手収集家や、資金豊富な限られた収集家のみが手彫切手を収集していた時代。

例えば、三井高陽、小島勇之助、市田左右一、猪飼昌一などが代表的な著名収集家と言えます。

この部分は表には掲載してありませんが、2期以後の導入部としてお考えください。

【2期:昭和33〜30年代末頃まで】

国内市場では、引き続き手彫切手が不足しているのですが、外貨事情に苦しみながらも海外オークションを利用する人が現れ始める時期です。

1期に上げた人達のほかに、この時期に現れた著名収集家に金井宏之がいます。

【3期:昭和30年代末〜昭和46年まで】

国内で複数のオークションが定期的に開催され、海外からの里帰りコレクションが、国内でオークションにかけられた時代です。

この時期になると、新たに一定数の専門家が現れ始め、これらの人達の中から手彫切手研究会が組織されます。

本期の著名収集家として数名をあげるならば、山本謹一、中村伸郎、小泉達之助、谷喬、児玉譲次、江崎恵海などを記すことができます。

【4期:昭和47年以後】

国内市場に豊富に手彫切手が流通し、3期から引き続き里帰りコレクションがオークションにかけられた時代で、普通の収集家の多くが手彫切手を身近に感じ始めた時期になります。

この中で注目したいのは、3期と4期の端境期である昭和46年に開催されたPHILA TOKYO 71国際切手展です。

大きな流れとして、この国際展までは手彫切手は限られた専門収集家の間で収集される傾向が強く見られたことで、この少数の専門収集家同士の競争により価格が高騰し、「手彫は高くて手に負えない」というイメージを多くの一般の収集家に持たれてしまったことは、不幸なことでした。

このため、手彫切手に関して言えば、昭和40年代後半は商品としての単価は上がったものの、収集人口の視点では増加はせず、停滞期であったと言えます。

しかし、その停滞期と言うのは、文字通り「停滞」しただけであり、収集人口が減ったわけではありません。

なぜならこの時期に、手彫切手を通じて専門収集という考えが一般的な収集家の間に大きな影響を与え、その専門性を見習うべく小判や菊、昭和切手などがブームとなり、これらが高騰してしまったことは、皆さんもよくご存知のことと思います。

東京国際展以後に、収集人口の増加という点で停滞してしまった手彫切手収集が、大きく転換点を迎えたのは、昭和50年前後のことになります。

この昭和50年前後から始まる手彫切手収集は「手彫切手大衆化の時代」と呼ぶことができ、もはや手彫切手は日本切手の中で特殊な分野ではなく、誰もが普通に楽しめる切手となったのです。

その背景の一つに、ウエバリー商会に代表されるような海外オークションハウスが、定期的あるいは特別セールを日本で開催するようになり、手彫切手を日本市場へと安定的に供給していたことがあります。

このように、風来坊が言うような「昭和50年代中盤、石油ショックと共に切手ブームは幕を閉じた」ことは全く無かったのです。

また、昭和30年代、特にその前半までに国内市場において決して潤沢ではなかった手彫切手ですが、それを安定的な供給を可能にしたのは、表にも示したように昭和40年代以後に国内で相次いで競売にかけられた、大規模な海外手彫切手コレクションの里帰りによってであり、「たくさんの贋作をばら撒きすぎ市場飽和状態に陥ってしまった」と風来坊が力説するような事実は全くなく、これは彼の壮大なる妄想にすぎないのです。

十分に納得できる時期の区分けと思います。それとは別に、多くのカタログやセールは知って、持っているつもりでしたが金井の「ロジア」は初耳です。当時金井のカタログは購読していたはずですが、実家のどこかで腐りかけているかもしれません。ウォルファーのサムスンはパレスホテルに下見に行った記憶があります。震災などは田型のセットで1ロットなどと金のない学生にはほぼ全てが高根の花でした。亡くなった松島さんが各ロットを見終わる度に「NEXT、NEXT」と言っていたことを今でも覚えています。残念なことにウォルファーのカタログはすべて廃棄してしまいましたが。竜の逆刷が表紙になったウェーバリーは相当後になって銀座8丁目の切手屋さんでもらった記憶があります。

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

「ロジア コレクション」は、イタリアの Domenico Gallinella Loggia という方のコレクションです。

1971年の東京国際展で特別賞付き金銀賞。

1974年のストックホルミアでも金銀賞を受賞されています。

彼のお方の件で不思議なのは、複数のお仲間?の存在です。そのお仲間も、皆切手が本業のブローカーではないらしい。少数の自作自演の出品者の他に、明らかに事情を知り尽くして共に詐欺を働こうとする悪質な方が組んでいるのでしょうか?

そうであれば、妄想を真実として錯覚してしまう輩よりたちが悪いと思います。

切手初心者さん

いつも、ありがとうございます。

ご指摘の「お仲間」の件、私も「どういうご関係?」と思っています。

たぶん、複数の関係者がいるのだと思うのですが・・・。

確実に言えるのは、ヤフオクで名義貸しを行っている人間が居るということ。

その人間が、どこまで本質を知っているのか・・・。

はじめまして、何時も興味深く読ませて頂いております。問題のブログの言い分にずっと言葉に出来ない気持ち悪さを感じモヤモヤとしていましたが、問題点を明確に言語化して説明して頂いたお陰で歯のつかえが取れた気分です。知識の深さに感服致します。

何人か確認できる協力者は私も本人の自演に見えて仕方ありませんが…

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

私にとって、風来坊は郵趣を冒涜する輩にしか思えません。

幸い、私はJPSとも連合とも切手商組合とも無関係。

ましてや、風来坊に騙された経験もありません。

つまり、全方位的に独立系なのです。

ですから、独立系のブログとして、郵趣界に何か出来ることがあるのではないかと。

まぁ、そんな感じでやっています。

今後とも、よろしくお願いいたします。