朝鮮の新義州と関東州安東縣の関係を示したのが、下の地図になります。

中央を流れるのが鴨緑江で、現在では北朝鮮と中国の国境になります。

北朝鮮ネタのニュースでよく出てくるので、皆さんもよくご存知でしょう。

その鴨緑江の東側(今の北朝鮮側)に位置する都市が新義州で、西側(今の中国側)に位置するのが安東縣です。

地図の中央を見ると、鴨緑江をを横断するように鉄道橋が架かっているのがわかりますが、これが有名な鴨緑江断橋と呼ばれる長大橋で、944.5メートルの長さを測ります。

完成は明治44年10月で、朝鮮鉄道の京義線(京城〜新義州)と南満州鉄道安奉線(安東〜奉天)を接続させる目的で作られました。

こう書くと、単なる地方を結ぶ路線のように思えるかも知れませんが、実態は大きく異なります。

すなわち、この橋が出来上がったことにより、朝鮮鉄道の釜山から満鉄とシベリア鉄道を経由して、ベルリンやパリというヨーロッパ主要都市が一本のレールで繋がった、欧亜連絡ルートという最重要幹線が完成したのです。

また、釜山へは下関から関釜連絡船が接続していましたし、関釜連絡船には東京からの特急列車が下関で接続していました。

こうした民生用の他に、有事になれば軍事物資を速やかに中国大陸へ輸送することも可能ですから、軍事的にも重要な橋であったわけです。

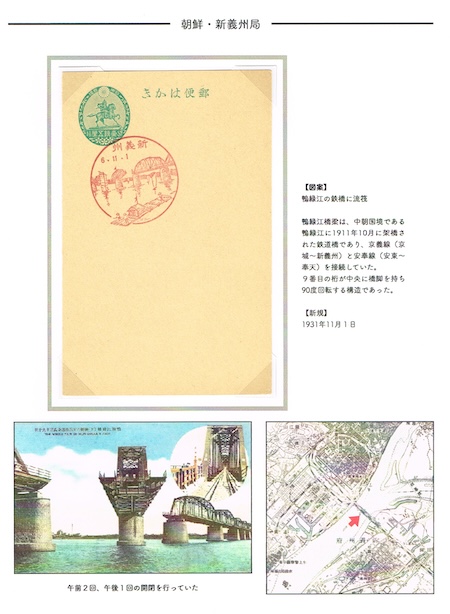

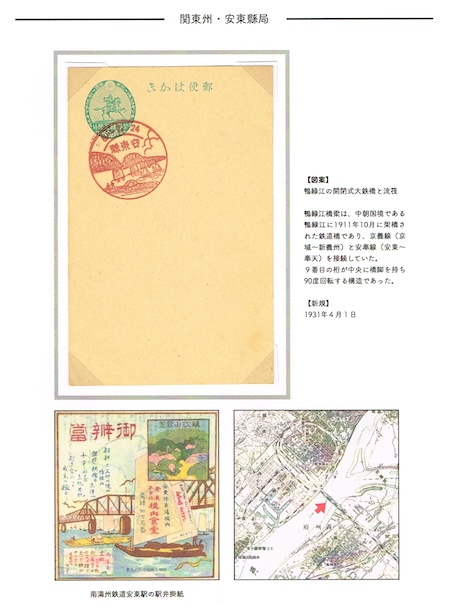

そこで、下の2枚のリーフに整理した風景印ですが、上が新義州局で、下が安東縣局。

描かれたのは、構図は異なりますが鴨緑江断橋になります。

図案としてよく描けているのは、上の新義州局だと思います。

この橋は、船の通行のため一部の桁が90度回転する構造を持っており、1日3回動いていました。

新義州局の風景印は、その様子を克明に描いています。

対して安東縣局の方は、通常の連なった形を描いており、正直つまらない風景印になっています。

安東局の風景印の下に挿入した図は、安東駅で売られていた駅弁の掛紙ですが、掛紙に描かれた橋は回転した状態を描いています。

この2つの風景印は、単品で見るよりもこうしてセットで見ると面白いと思います。

両者ともに鉄道橋を主題として描いているにもかかわらず、例によって『テーマ別風景印大百科』鉄道編には採録されていないので、ご注意を。

よく見ると安東縣局の風景印も左から2番目の橋桁が回転しています。ただ、新義州局の風景印の方がアングルが良く分りやすいですね。

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

確かに、ご指摘のように回転した感じに見えますね。

ルーペで覗いてみました。

ありがとうございました。