東京支局の大形ボタ印の中でも、飛び抜けて評価が高い下板橋支局。

郵趣家の間でも「板橋なんて、江戸の外れの農村だからねぇ。明治になったって郊外の田園地帯でしょ」なんて、囁かれることがあったりします。

まぁ、当たっていそうで、外れている感じもします。

板橋は、江戸時代の朱引きの内側(ギリギリですが・・・)ですし、隣の庚申塚までは武家屋敷が広がっているので、この微妙な地理感を確認すべく手持ちの地図を引っ張り出してきて、下板橋支局周辺を地図上で探索してみました。

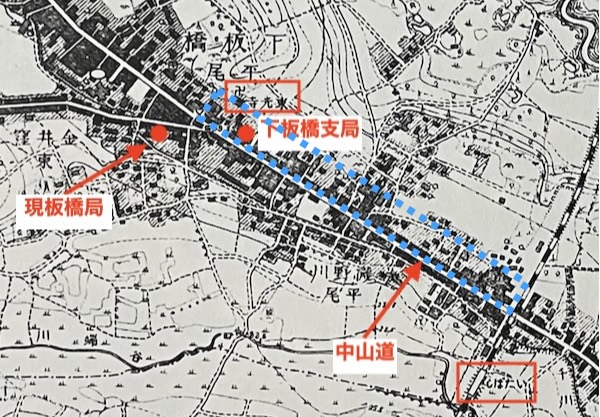

上の地図は、明治42年の測量図ですが「下板橋支局」と書き込んだ赤丸の位置に、郵便局マークが記されています。

この郵便局の前、右下から左上方向に斜めに伸びる直線道路が中山道ですから、郵便局は中山道に面して建てられていたことがわかります。

下板橋支局は、明治5年に板橋郵便取扱所として下板橋山ノ上に開局しています。

開局地である山丿上という地名は、現在では消滅しているので今の地図上には現れませんが、字名を調べると上図に示した青色点線の範囲が、山丿上にあたることがわかります。

図を見てもわかるとおり、この山丿上の範囲内には、下板橋支局も含まれるのですが、恐らくこの位置は移転後の2度目の局舎の場所であると考えられます。

なぜなら、明治9年に東京府が「下板橋宿郵便取扱役小泉孝太郎より取扱所移転の届」という文書を起案しているからで、恐らく山丿上の範囲の中で明治9年に移転が行われ、上図の位置に落ち着いたものと思われます。

念のため、それ以前の明治12と14年図を確認したものの、それらは迅速図であることから、残念ながら郵便局までは記されていませんでした。

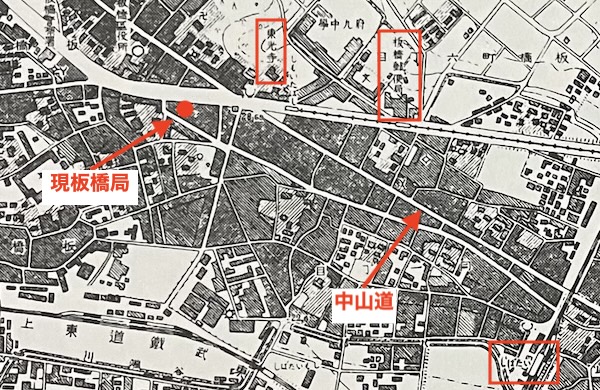

明治42年図を元に、下板橋支局の位置を現在の地図に示したのが下図になります。

その際に、明治42年から動いていないと考えられるキーポイントとなる場所(板橋駅、東光寺)を、赤の四角枠で囲み、それに中山道を加えてありますので、時代を経た地図同士でも比較しやすいと思います。

下板橋支局があった場所は、中山道の新道と旧道が交わる交差点に位置し、現在では新道の下に埋もれていることがわかります。

この新道は、昭和2年に計画決定がされていることから、その後数年以内に立ち退き移転となったと考えられます。

移転先は、下記の昭和12年修正図で確認でき、東光寺と同じ並びの東側に「板橋郵便局」(赤の方形枠で囲った位置)と大きめの建物が描かれています。

この昭和戦前期の移転場所から三度目の移転が行われ、現在地に移ったのが昭和30年になります。

画像は、大正〜昭和初期と伝えられている板橋郵便局。

この情報が正しいとするならば、明治42年図に記された郵便局であることになります。

明治の板橋は、中山道沿いに家々が建ち並び、そこから外れると主として水田が広がる、ある意味においては田園地帯のような情景が広がっていましたが、その一方で本郷、駒込、巣鴨方面から続く東京(江戸)の街並みの末端を形成する場所でもありました。

もちろん、東京の一部とは言え、例えば日本橋や浅草のような繁華街と同一に扱うことはできませんが、かと言って完全な郊外の集落でもなかったわけです。

なんで小泉孝太郎が?と思ったら、同姓同名の別人なんですね。

いつも、ありがとうございます。

こちらが元祖、小泉孝太郎ですね。

[下板橋宿郵便取扱役小泉孝太郎]とは、ひょっとして郵政民営化を行った小泉首相の関係者?だったら奇遇ですね。

いつも、ありがとうございます。

奇遇というか、なんというか・・・。

もし、そうだったら寒気を感じるかもです。