2週間ばかり立て込んでいた仕事も、一区切り。

このまま行けば、今月は通常業務で過ごせるかな?という感じです。

私達にとって、手紙を書いたら切手は表面に貼るのは、いたって常識的なことで「どこに貼ろうか」などと迷う余地は全くありません。

ある意味、迷う方がおかしいかと・・・。

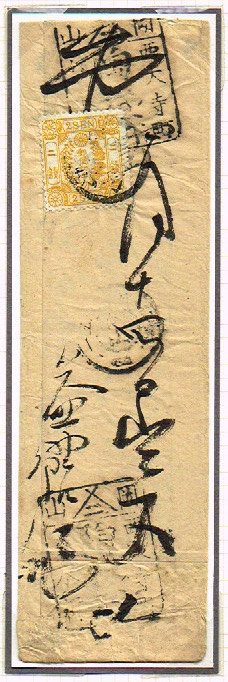

下の画像は、手彫切手洋紙カナ入り2銭「ソ」の使用例で、岡山・御野(明治8年4月15日)発、大阪(4月16日)着の使用例で特に珍しいものではなく、この約1年後には、小判切手が発行されています。

皆さんもよくご存知だと思いますが、手彫切手のカバーだと、その多くが手紙の裏側に切手が貼ってあり、表面の宛名と一緒に貼られていることは、ほとんど無いと思います。

画像のカバーも、切手は裏面に貼られていますね。

今の感覚からすると、裏面に切手を貼るということに違和感があるのですが、長いこと「明治のことだし、そんなものか」程度にしか思いませんでしたし、特に調べることもしませんでした。

それが三十数年前に『郵便規則』を眺めていたところ、「賃銭表で確認して郵便切手を買ったら、書状の裏面に切手を糊で貼りなさい」という意味のことが書かれているのを見つけて、「おー、なるほど!」と納得したしだいです。

その後に発行された小判切手の時代では、前代と同じく切手を裏面に貼った使用例も多いですが、それまで見られなかった表面、つまり宛名の隣りに切手を貼付した例も普通に見られるようになったのは、皆さんもご存知の通りだと思います。