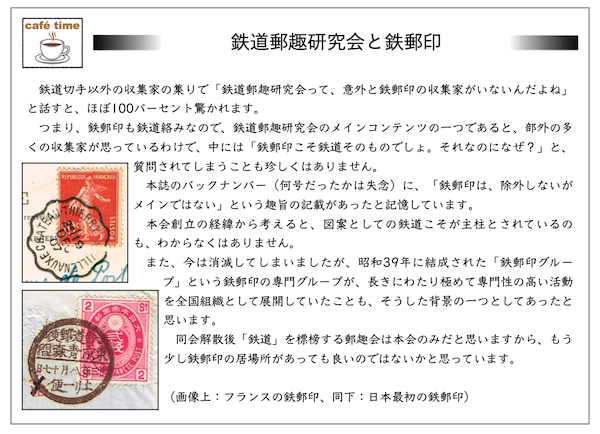

9月発行の鉄道郵趣研究会報に、下の画像の記事を載せました。

無署名で「café time」としているのは、誌面のレイアウトに隙間が生じた際に、その穴埋めとして編集担当者である僕が、小話風に書いている埋草というのが理由の一つ。

で、この記事ですが、今回のJapexで開催された鉄道郵趣研究会の切手の集いで、予期せぬ間抜けなクレームにあいました。

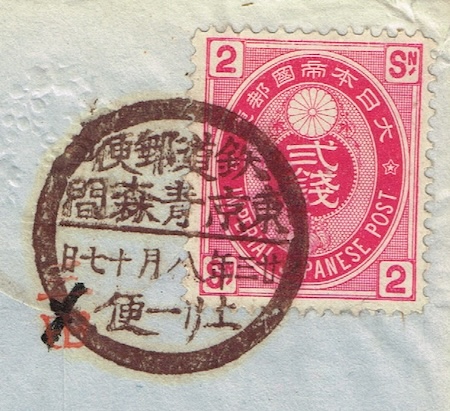

そのマヌケなクレーム対象となったのが、左下の鉄郵印。

そのクレームの趣旨は「この消印は、偽物である」というもの。

発言者は、日本語がほとんどわからない台湾人だったので、正確には何を言っているのかわからないのですが、趣旨としては上記の事でした。

彼は、自称、日本の鉄郵印専門家で「私が言うのだから間違いない」という感じで自信タップリ。

それにしれも「日本の鉄郵印専門家」ということを、猛烈にアピールしてましたねぇ・・・。

そもそも、そういう事は他人が評価するべきものであって、自らアピールするものではありません。

この鉄郵印を拡大すると、下の画像になります。

なにしろ、ほとんど日本語が喋れないので、最初は適当にあしらい、半分は相手にしていなかったのですが、あまりにしつこいので、その理由を聞くと「この年(明治23年)には、青森まで鉄道は完成していないから、鉄郵印が有るわけがなく、したがって偽物である」と。

ほほー。

なるほど。

確かに鉄道が青森まで延びたのは明治24年なので、この消印の年(明治23年)に青森には、まだ鉄道は達していませんでした。

ですがねぇ。

根本的と言うか、キホンのキの字で貴方、間違ってますよ。

鉄郵印で示されている区間は、鉄道の区間ではありません。

局と局との間の区間、即ち郵便線路です。

ですから、この自称鉄郵印専門家氏の説に従うならば「東京青森間」は、東京駅と青森駅を示していることになってしまいます。

もし、そうであるならば、当時の日本鉄道青森線の始発駅は上野駅ですから、路線表示が「上野青森間」でないといけません。

そうではなくて、東京局と青森局を結ぶ郵便線路なので「東京青森間」なのです。

ですから、東京局と上野駅のように、局名と駅名が異なる例は幾つも存在します。

次に「開通前の年号だから偽物」という突飛な指摘ですが、この自称鉄郵印専門家氏は鉄郵印で言うところの「先行型」というグループの存在をご存知無いようです。

この先行型と言うのは、鉄道開通前に郵便線路として設定しているものであり、今回の東京青森間の他に幾つかあります。

僕自身は鉄郵印の専門収集家ではなく、単にトラディショナルの使用例の一つとして収集しているに過ぎませんが、今回の的を外れた指摘を受けて「もしかしたら、知らない人もいるのかな?」と思い、ご紹介したしだいです。

”局”が存在しない例もあります。この例は”駅名”です。

↓

https://ameblo.jp/yobnag/entry-12508813046.html

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

また、ブログのご紹介をありがとうございました。

“もしかしたら知らない人”の一人として、今回の記事で初めて正確な内容を理解できました。

普段から本は読んでいるつもりでしたが、この点について、ここまで明確に整理されたものは記憶にありません。

とても参考になりました。ありがとうございました。

いつも、ありがとうございます。

ブログに記した内容でオススメの記事を記憶していたので、一緒に紹介しようと思い探したのですが見つからず、結局お読みいただいた内容になってしまいました。

どこに載っていた記事だったかな??

鉄郵印の概論で簡潔にまとまっているのは、『鉄道郵便印 1875-1984』JAPEX89記念出版だと思います。

執筆者は、大御所の北出博さんでした。

切手展は、いろいろな人がやってきますね。

こういう人や、自分を押し通す人に当たると…

お疲れ様でした。

いつも、ありがとうございます。

会場では、ボランティアとしてお忙しそうでしたね。

ボランティアをされていると、それなりに大変なこともあるかと推察いたします。

お疲れさまでした。