画像は、大森局の風景印を整理したリーフ。

リーフ内の主たる解説は大森貝塚で、印影左に大きく描かれた「大森貝塚碑」に因んだものですが、それに加え自分の前職に関するものだから、必然的に力が入ります。

ですが、今日の話題は上部に描かれている橋。

リーフ画像では小さいので、例によって拡大してみました。

これでよくわかりますね。

列車が鉄橋を渡っている図案であることが。

この鉄橋、告示では「馬込橋」となっていますが、描かれた橋を見れば東海道新幹線の「馬込架道橋」であることに気がつきます。

多くの方はご存知ないとは思いますが、鉄道にご興味の有る方なら「あぁ、あの・・・」と思われることと思います。

それほど有名な橋で、下の赤丸がその場所です。

では、なんで有名なのでしょう?

有名な理由は2つあります。

有名な理由、その1。

この架道橋の場所は「これでもか」と言わんばかりに、幾つもの交通網が重なっているのです。

この橋の真下には、都営地下鉄、JR横須賀線、国道1号(第二京浜)が通っているわけで、地面を輪切りにすると4種類の交通線が4階建ての形になっています。

デパート風に話すと、

「地階、都営浅草線でございます」

「1階、横須賀線でございます」

「2階、国道1号線でございます」

「3階、最上階は新幹線でございます」

って感じです。

現地に行くと、浅草線は地下なので見えませんが、角度によっては横須賀線、国道1号、新幹線の3層構造を見ることができます。

有名な理由、その2。

その1で、この場所が交通の要であることは、わかっていただけたと思います。

その2は、その1であったからこその理由なのです。

橋を作るばあい、下が原っぱであれば一番作りやすいのですが、この場所は車がバンバン走る主要国道。

ですから、工事の期間中の通行止めも現実的ではありません。

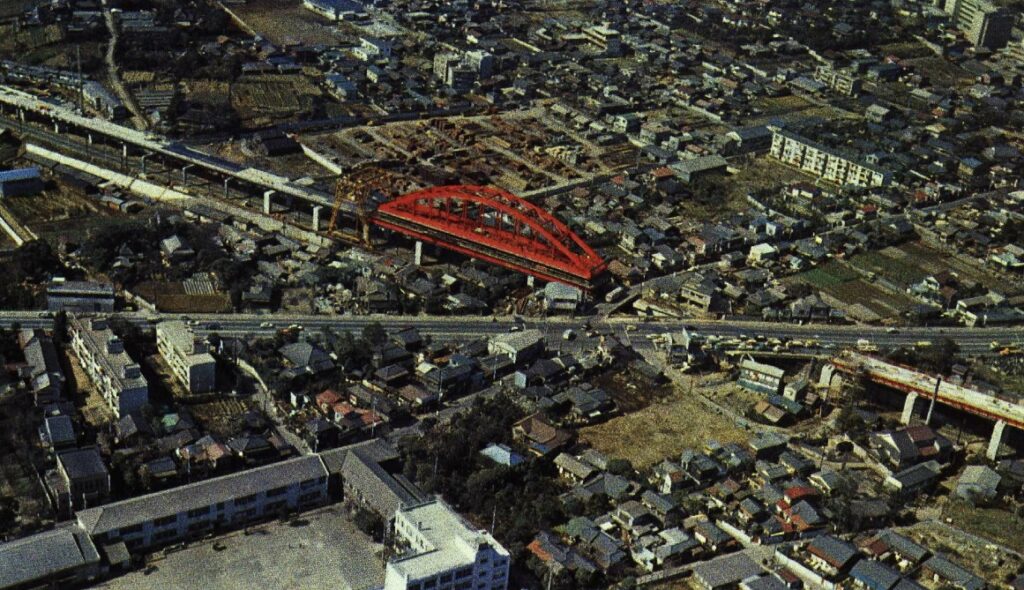

そこで考えられたのが、架橋する手前の新幹線高架上で橋を作ってしまい、完成後にそれを引き出して道路の上に架けてしまう方法です。

これを「移動ベント工法」と呼びます。

引き出して架橋したのは、1964年3月28〜29日にかけての夜間に、580トンの橋を9時間半かけて引き出して設置しました。

さすがに、この時だけは国道1号は通行止め。

下の画像は、新幹線工事局が広報用に配布した写真からの1枚で、画面中央に横方向に走っているのが国道1号で、赤いのが新幹線の高架上で製作中の架道橋。

これを、画面左(大阪方)から右(東京方)へ移動させて架橋することになります。

この風景印、今は新図案なので使われていませんが、よくぞ図案に入れてくれたものと思います。

新幹線とか高速鉄道、鉄道施設などのテーマには必要不可欠な風景印だと思いますが、なぜか『テーマ別風景印大百科』鉄道編には未採録なのです。

馬込架道橋の架設工事の様子は、YouTubeの「東海道新幹線 昭和39年制作」という動画の25分30秒すぎあたりで見ることができます。工事現場には、関係者以外にも多数の野次馬(?)が写っており、多くの人が関心を持っていたことが分かります。

おー、そうなんですか!

いつも、有益な情報をありがとうございます。

さっそく見ることにします。