戦前の風景印から、東京の神田局です。

描かれているのは、中央に大きく広瀬中佐と杉野兵曹長の銅像。

そして左奥にニコライ堂、右隅に小さく鉄道高架橋が配されています。

広瀬中佐と杉野兵曹長の関係は、日露戦争の一つのエピソードとして知られていますし、特に広瀬は戦前は軍神として神格化までされています。

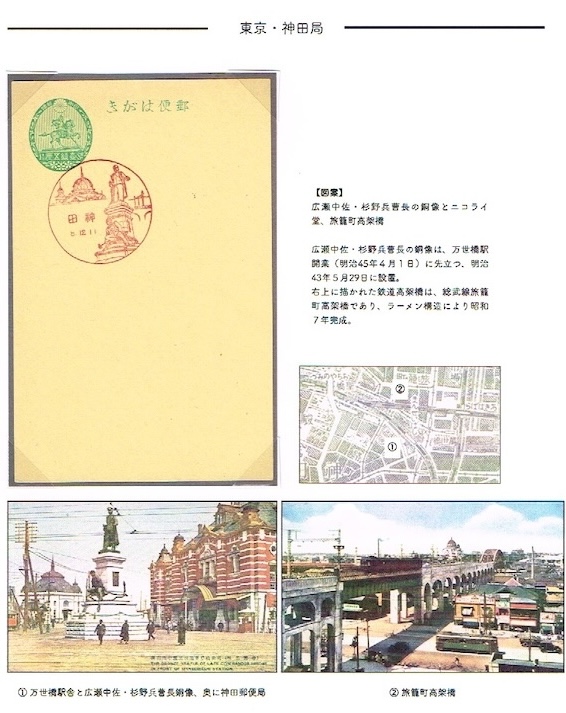

この銅像が設置されていたのが、今は存在しない万世橋駅の駅前広場で、リーフ左下の絵葉書を縮小印刷したものがそれ。

煉瓦造りの大きな建物が万世橋駅で、銅像の奥に小さく見えるのが神田郵便局。

ニコライ堂は、今でも神田駿河台にあるので、多くの方がよくご存知だと思います。

設計者はロシア工科大学の教授で明治17年に竣工しましたが、関東大震災で大破。

それを復興した姿が風景印になっています。

そして、この風景印で「スゴイ」と、僕が思っているのが小さく描かれた鉄道高架橋です。

いやいや、よくぞ描いてくださいました。

リーフ画像では小さすぎて、よくわからないと思うので拡大したのが下の画像。

この高架橋は、お茶の水駅を発車した総武線が秋葉原駅に向う時に走る高架橋で、正式名称を「旅籠町高架橋」と言います。

『テーマ別風景印大百科』鉄道編では「中央線の高架鉄道」となっていますが、描かれた図から判断すると中央線ではなく、総武線の高架橋で間違いないものと考えられます。

この高架橋は、関東大震災後の復興計画の一つとして、総武線がお茶の水方面へと延伸された昭和7年に完成しました。

高さは、一般的な鉄道高架橋の中では高く12メートルを測り、ラーメン構造(中華そばのラーメンとは無関係)で施行された、鉄道史を語る上で重要な建築物。

リーフ右下の縮小した絵葉書が、完成間も無い旅籠町高架橋で、秋葉原側からお茶の水方面を見ています。

実は、秋葉原駅を挟んで反対側の秋葉原〜浅草橋駅間の高架橋はアーチ構造で作られており、総武線の高架下を数百メートル歩くだけで、アーチ構造からラーメン構造へと変遷する様子を、今でも誰もが観察できる貴重な場所でもあります。

ところで、この貴重な絵が入った風景印ですが、昭和9年12月11日に使用が始まり、僅か9ヶ月後の昭和10年9月15日に図案改正されてしまいます。

改正後の図案に、高架橋は描かれませんでした。

この話は興味深い、

Railway Stampsにも掲載しては如何?