月に2回ほど、駅弁に関する記事を出稿しています。

内容は、駅弁紹介や企画の裏側、文化、歴史、食材の事など、駅弁とその周辺の事なら何でも有りなのですが、7月は鰻の話題を提供するのが、毎年の恒例になっています。

ちょうど、その鰻原稿を書いている最中なので、こちらでも今日は鰻です。

画像の左は、誰もが知っている「魚介シリーズ」の鰻。

いつ見ても、このシリーズは日本的で良いですね。

今日は、この切手は脇に置いておいて、右のスウェーデン切手にご注目。

こちらは左の切手と違って、日本で知っている人は少ないとい思います。

そう、スウェーデンにも鰻は居るのです。

しかも、けっこう普通の食材。

日本人にとって、鰻料理は日本の食文化の代表例の一つに思われ、行き着くところ「鰻=日本」みたいな感じになっていると思います。

ですが、西洋でも鰻は、それなりに食べられているのです。

例えば、イギリスでは労働者の間で、鰻は安くて栄養価が高い食べ物として日常的に食べられていましたし、スウェーデンでは、特に南部で鰻が食され「鰻祭り」まで催されるほどです。

これなどは、日本の「サンマ祭り」みたいなものでしょうか。

スウェーデンでの鰻の食べ方は、焼く、燻す、揚げるの他に、スープの具材にもすると聞きます。

日本では、あと半月もすれば「土用の丑の日」がやって来ます。

暦の上で「土用の丑の日」は年に数回巡ってくるのですが、日本では梅雨明けの「夏の土用の丑の日」を、暑さに負けない夏バテ対策の一つとして、特に大切にしてきました。

なにしろ『万葉集』にも、

石麻呂にわれ物申す夏痩に

良しといふ物ぞ鰻取り食せ

と、大伴家持が歌っています。

つまり、奈良時代には「夏痩せを防ぐために鰻を食べろ」と、既に言われていたわけですが、そうは言われても、現代に生きる私達には鰻は高くなりすぎました・・・。

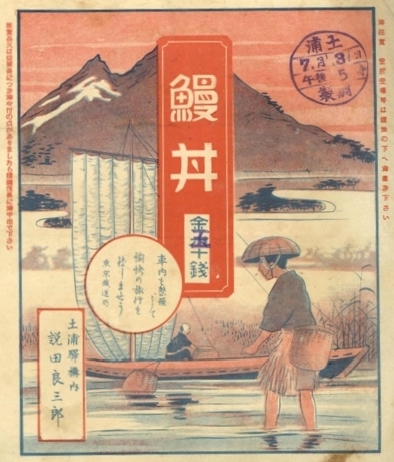

下は、オマケの画像です。

日本で、最初に鰻の駅弁を販売したのは、常磐線(当時は日本鉄道土浦線)土浦駅の説田商店で明治35年のこと。

画像の掛紙は、その説田商店が昭和戦前期に使用したもので、筑波山を背景に霞ヶ浦での鰻漁を描いています。

この土浦駅で販売された鰻丼は、霞ヶ浦産の天然物がウリで、昭和30年代まではそれを使用していましたが、漁獲量が減り始めた昭和40年代に入ると浜名湖産の養殖物も併用するようになり、その後は全てが養殖に置き換わってしまいます。

駅弁の鰻丼は、平成元年の調査では全国約80駅で売られていましたが、鰻の著しい高騰により、鰻丼はおろか、弁当の一部に鰻を使用した駅弁にまで広げても、今ではほんの一握りの駅で販売されるのみになってしまいました。