特急「はやぶさ」と言えば、後の寝台特急「はやぶさ」のことですから、寝台専用列車というイメージが定番だと思います。

ですが、昭和33年の登場時は一般型客車(座席車)が主体の編成だったので「寝台特急」という名称は用いられていませんでした。

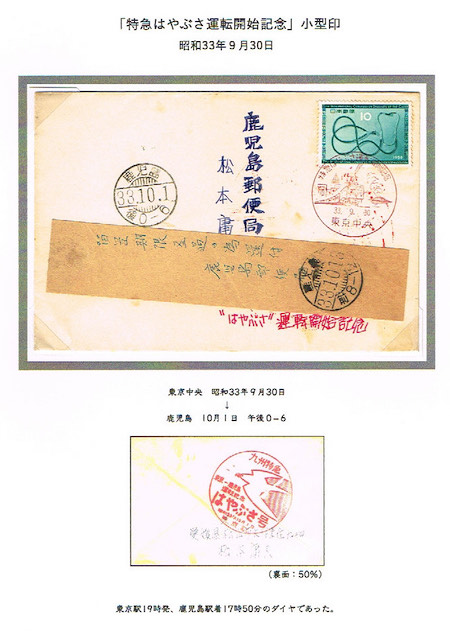

下のリーフは、昭和33年に「はやぶさ」が登場した際に使われた小型印を押印した実逓カバー。

こうした記念品は圧倒的に非実逓であることが多いので、こうした実際に逓送されたカバーは嬉しく、ebayでたまたま見かけた際にポチッとしたもの。

裏面には、国鉄が用意した記念スタンプも押されています。

しかも、このカバーは鹿児島局止扱いなので、ちゃんと到着印が押されているところがミソなんです。

これが押されてこそ、実逓便の証明ができます。

また、オマケで名宛人が現れなかったための還付付箋が貼られています。

データは、小型印が東京中央局・昭和33年9月30日で、到着印は鹿児島局・10月1日・午後0ー6時。

実は、このカバーには鉄道ネタとして重要な意味が隠されているのですが、それは鉄道例会で話した後に、会報にでも書こうかと。

はやぶさ……かつての日本最長距離列車でした。数年後に走り始めた同じ西鹿児島行きの富士が最長距離列車だった時期もありましたが、末端区間の廃止で、はやぶさが再び最長距離列車に返り咲き。ブルートレインブームだった1970年代後半はさくら・あさかぜなどとともに大スターでした。

関西人の私には使いにくく、結局乗車の機会がないまま廃止されてしまいました。

ご覧くださいまして、ありがとうございます。

東京発の寝台特急は、時間的に大阪が深夜前後なので、利用しづらかったと思います。

その分、大阪発は「彗星」「あかつき」「明星」など、多くの本数が有りましたね。

子供の頃に父親と多くの寝台車に乗りましたが、1970年代中頃までは、特急としての威厳があったと思います。

20系は手動ドアだったので、各車両に車掌補(列車ボーイと呼んでいました)がドアの所で出迎えてくれました。

A寝台に乗ると、ドア前に小さな赤色のマットが置かれていたのを覚えています。

それに寝台券の予約がとても取り難く、会社出入りの交通公社の社員さんが、うまいこと段度ってくれていたようです。

「あさかぜ」には、A寝台車が5両くらい連結されていて、列車として別格だった記憶があります。