今日は、12日ぶりに半日休めました。

仕事に出ている午前中に部屋の掃除を頼んで、午後はベッドでゴロゴロしながら郵趣本を読んでマッタリ。

外泊が続く時は、仕事関係の硬い本と、柔らかい郵趣書を持って歩くのが常です。

この時に、郵趣書は研究書的な硬い本は絶対に持ち歩きません。

あくまで、読み慣れてスラスラ読める本に限定しています。

理由は簡単で、頭を休めてリラックスするため。

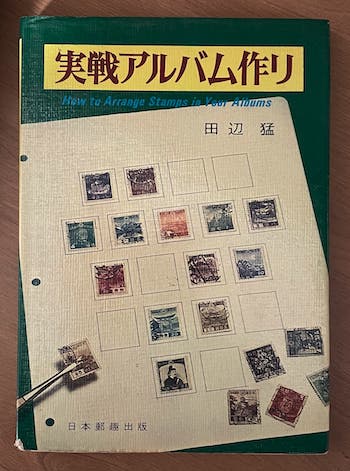

それで、今回の外泊のお供は『実戦アルバム作り』。

本書は、刊行されてから50年弱になりますから、もちろん現代のリーフ作りに則していない、時代遅れの部分が多々あります。

特に書名の一部にある「実戦」には、ほぼ役に立たないでしょう。

しかしながら、リーフ作りの基本を学習するには、本書は今でも現役と言えます。

と言うか、本書とその続編とも言える『日本切手 実戦アルバム作り』の刊行以後、参考とするべきリーフ作製指導書は皆無という状態。

もちろん、その後に刊行されたリーフ作製を標榜している郵趣書は知っていますし、読んでもいます。

ですが、感心する書籍ではありません。

パソコンの普及以後、リーフ作りはパソコン使用へと大きく転換。

そうした流れの中にあって、いきなりパソコンのディスプレイ上でレイアウトを始める人、またはパソコンが万能であるがごとき、初めてのリーフ作りからパソコンを推奨する人も居るようです。

ですが、やはり最初は方眼リーフの上で、マス目を頼りにマテリアルを配置しながら、何度も試してはやり直すことが大事で、リーフ上にマテリアルを配置し、書込みを行うバランス感覚は、いきなりパソコンでは会得できません。

リーフ作りの「キホン」の「キ」は、今でも本書であることに間違いはありません。

私も時々読み返します。基本はこの本にあると思っています。美しいアルバムリーフにこだわっていきたいと思っています。

ADACHIさん

最近は、めっきりと美しいリーフを見ることが少なくなりました。

特に市販のA4判をリーフに使うのは、よくありませんね。

猛先生や魚木先生は説明は最小限にとおっしゃってましたが、今はごちゃごちゃと記入しないと研究点がもらえなくなりました。どうなんでしょう?

テキストについては、普段用と競争展用では異なります。

競争展では「自分だけがわかっていれば良い」は、通用しません。

ただし、一部の郵便史作品に見られる過度なテキストはいかがなものかと。

まるで、論文を読むがごときものがあります。

僕が国際展巡りを始めた1980年代後半の時点で、日本人の作品は国際展の中でガラパゴス状態であったことは確かです。

これは、悪い意味で魚木&田辺流だったからでしょう。

ブランクが開けたところで、リーフの書き込みとレイアウトに驚き、どうしたらよいか悩みました。

しかし、先のJAPEXでも、打ち出した文字を写植のようにして切り貼りした書き込みもありました。競争展に出すことは考えていないので、そのような作り方をしてもいいかと思っています。

のちに、リーフに直接印字できるようになったらのことを考え、顔料系インクが使えるプリンタを買うべきなのか、悩んでいるところです。ほかにも悩みがあるのですが、なかなか解消しません。

インクの事については、パソコンリーフ作りの初期の段階で、パソコン通信の切手フォーラムでだいぶ議論がありました。

もう30年近く前のことです。

あの時は、ザブトンも印刷したもので、それが切手に対してどのように影響があるか?だったと思います。

もちろん、日が浅かったので経年変化までは追えませんでしたが、顔料系を推奨みたいなオチだったように思います。