今日終了した、下の画像のヤフオク。

もう、この画像を見れば、皆さんもよくおわかりだと思いますが、今日は切手とは別の切り口でネタにしましょう。

最初に思ったのが、この商品の質問欄が「面白いなぁ」と。

画像では小さくて見えないと思うので、テキストに直すと以下の通りです。

質問1

「和紙1銭カナ無のTIIであれば9版か10版ですね。市田左右一著「青一」の同版のシート写真をスキャンしてプレーティングをしましたが、合致するポジションがありませんでした。この切手は真正品ですか?また、説明 文のながでプレート数は「24面」と記載されていますが、相当前から「26面」で確定していると思いますが?」

これに対する回答が、

「市田左右一著ですか(笑)それこそ某組合が出版物を使用し情報操作を始めた頃の書物ですね。そもそもこの市田左右一という方ですが、手彫の研究をされていたとされていますが、現組合の前身で大活躍された方です ね。プレート数についても同じです。明治期の資料でそのような記述のものは見当たりません。穴をお探しのようですが、古い資料を少し読まれたほうがよろしいと思います。以前一度お取引をいただきましたためここ までお付き合いさせていただきましたが、あまり攻撃的な内容のご質問を続けられますようであれば今後のご質問をご遠慮いただくことになります。7月には組合販売品の年代測定結果が出てきますのでしばしご静観 を!」

質問2

「手彫切手について心得が無いので、敢えてお聞きします。手彫について記されている「明治期の資料」とか、古い資料って一体どんな本ですか?参考資料として探してみたいと思いますので、ご教授ください。」

その回答、

「古い資料はいくらでもあります。日本の書物のみならず、海外でもわが国の手彫の研究は古くからされており数多くの研究文献が手に入ります。 戦前、新しいもので戦後間もない頃の出版物、あるいは日本の切手商の 絡んでいない海外出版物などご覧いただけたら、真実が見えてくると思います。 昭和20年代半ばくらいになると、出版物の内容が少しづつ変わって来ているのがわかります。古書は街の古本屋などでも数多く手に入 りますのでぜひ探してみてください。 」

質問3

「代表的な古い資料や研究文献とか、具体的な本の名前をお聞かせください。よろしくお願いします。」

その回答

「先週も紹介しましたが、版数、印刷枚数、カラー、紙など詳しく記されたものが、BALL.KATHERINE M.Decorative Motives of Oriental Art.London 1927年発行 で、発行年毎の枚数が明記されております。また T.ウッドワード著の The Postage stmps of Japan and Dependencies 1972年でもこの文献を引用されております。切手組合関連の出版物は全て戦後に彼らが大量にばら撒いた贋作を基準に情報操作されたもの です。戦前の出版物はおおむね上記資料と大きく変わらないデータです。」

質問2と3は同一人からの質問であり、質問2の回答を受けて質問3をされています。

質問1の回答で、これまでの手彫切手研究を全否定しているあたりは、これまでの流れと同じなので全く驚くことはありません。

ここで全否定しなければ、出品者自身が自分を完全否定することになりますから。

ただし、彼が郵趣についてド素人であることだけは、この一文で更に明確に補強されました。

と言うのは、市田左右一氏は「現組合の前身で大活躍された方ですね」と言っている点。

市田氏は、切手商組合に関わったことは全くありません。

市田氏が心血を注いだのは、日本郵趣連合とその前身である全日本郵趣連盟です。

彼が言う「前組合」が切手商組合を指していることは、続く文章の中で「組合販売品」と言っていることからも明らか。

このように彼は、切手商組合と郵趣団体の区別ができないほど郵趣界には疎いということを、自ら示していることになります。

で、今回の話の主題は質問3の回答にあります。

ここで彼は

「先週も紹介しましたが、版数、印刷枚数、カラー、紙など詳しく記されたものが、BALL.KATHERINE M.Decorative Motives of Oriental Art.London 1927年発行 で、発行年毎の枚数が明記されております」

と自信タップリに書かれていますから、自ら原書を確認したのでしょう。

自分で読んで確認していなければ、こんなこと書けませんし、そもそも彼は普段から、

「「研究資料は、戦前のものだけにしなさい」これは今は亡き私の師匠が私に残してくれた最大の教えでした 戦前の資料と戦後の資料ではその記載されている内容が大きく異なります」(和同開珎ー皇朝銭専科のブログ 2024年2月29日「某○○組合の黒歴史」参照)

と豪語しているくらいですから、読んでいて当然です。

ですが、この部分なんてもう完全にギャグ化しています。

このギャグのセンスには脱帽ー。

ザブトン10枚!!

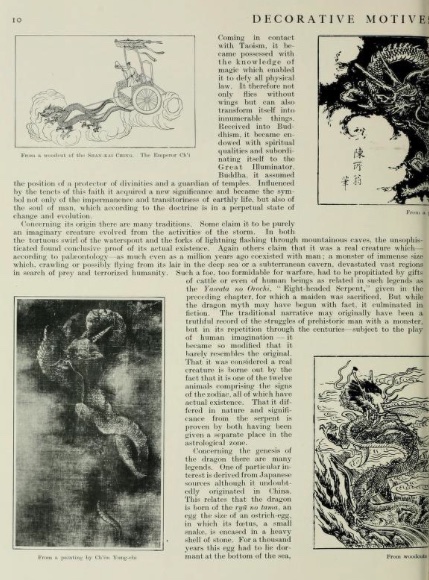

ここで彼が紹介した BALL.KATHERINE M. “Decorative Motives of Oriental Art” London 1927 を邦題に訳すと『東洋美術の装飾的モチーフ』となります。

そこで、肝心の中身ですが彼に言わせると「版数、印刷枚数、カラー、紙など詳しく記され」だそうですが、本書は東洋美術に用いられた、例えば龍とか虎とか蛇や孔雀などが、これらの中でどのように扱われているのかを解説する本で、切手のこと、ましてや手彫切手の版数、印刷枚数、カラー、紙などは全く記されていません。

下の画像が同書の一部です。

本書は、索引まで含めると286ページあるのですが、どのページを見ても「版数、印刷枚数、カラー、紙など詳しく記され」てなどいません。

彼に教えてもらわなくては・・・。

どのページに書かれているのを確認したのかと。

では、なぜ彼は “Decorative Motives of Oriental Art” を書名にあげたのか?

実は、ウッドワードが大著『大日本及全属国の郵便切手』の中で、参考文献として上げているからにほかならないでしょう。

では、なぜウッドワードは本書を参考文献としたのか?

それは『大日本及全属国の郵便切手』を読めば明らかで、ウッドワードは「第5章 紋章と花」の執筆に際して竜切手のデザインについて解説するための参考文献に使用しているのです。

このことは原著(翻訳版ではない)66ページの注88に記されています。

これらのことから、彼が手彫切手の「版数、印刷枚数、カラー、紙など詳しく記されたもの」として “Decorative Motives of Oriental Art” をあげた経緯が、皆さんにもおわかりいただけたものと思います。

彼にとって “Decorative Motives of Oriental Art” は、ウッドワードが取り上げた参考文献の中で、たまたま目に付いた一つだっただけで、特に意味は無く、英文で書かれていればどれでもよかったのです。

適当に英書を記しておけば、「おお、英書が参考書なんてすごい!」と、初歩的収集家に思わせるための商売上のアクセサリーとして格好良く見えるからでしょう。

これらのことから、彼は『大日本及全属国の郵便切手』どころか、自らがあげた “Decorative Motives of Oriental Art” すら読んでいなかったことが明白にわかります。

そもそも、彼は初歩的な英文すら理解できないと思われます。

なぜなら “Decorative Motives of Oriental Art” の書名すら、邦訳できないのですから・・・。

実は、私は質問4として以下の質問をしていました。

「タイプ2なので、ウッドワード、ペプローともにプレート3としたものですよね。ウッドワードの大著およびペプローのシート写真帳の原本を所持しているので、ともに確認したのですが一致するポジションが見られま せんでした。両文献は、出品者様が推奨される戦前の資料ですが、それに無いものということは偽物ではないでしょうか?」

結局、彼はこの質問の解答をしませんでした。

ヤフオクのシステムとして回答が出て、初めて表示される仕組みですが、回答が無いと質問者のみには質問事項とともに「未回答」の表示が出ます。

その状態が下の画像です。

質問には、わざわざ彼が質問1の回答で「古い資料を少し読まれたほうがよろしいと思います」と書かれていることに習い、戦前のペプローとウッドワードの著書を利用して質問したのですが、無視されました。

つまり、彼は自分にとって都合の悪い、回答できないことに対しては無視を決め込むか、これまでにも見られた論点をずらした、トンチンカンな答えをするのです。

そう言えば、同日締切の竜500文の方もポンコツでしたねぇ。

こちらは、また気が向いたら別日に。

手に負えない質問は、無視するか、論点をずらすのはネットの常套手段ですからね。これ以上追及しても

もう反応しないでしょう。

この方は民事で訴えられても、何とかなると考えているように思えます。例えば、「すべてのプレートの

シート写真と照合しても合致するポジションはないから、これはニセものだ」と主張しても、「これは未知の

プレートで印刷された可能性がある。これ以外のプレートがないと言うならそれを証明しろ」と反論してくる

と予想されます。どんな分野でもそうですが、「ない」を証明するのは非常に困難です。

裁判官としては、疑わしきは被告人の利益に、という大原則に従って、どんなに怪しくても被告の主張するよ

うに「未知のプレートが存在する可能性はゼロではない」と判断せざるを得ず、原告敗訴の判決を出すことにな

るでしょう。郵趣知識がゼロの裁判官を納得させるには、相当な準備と戦略が必要です。

A.M. さん

いつもありがとうございます。

僕が注目している一つに、今だに入札して売れているという事実があります。

幾つかの紙媒体やネット上でも、偽物出品の常態化について警鐘が鳴らされているにも関わらず売れるということ。

つまり、そうした情報に接することが無い人が、一定数存在するわけです。

積極的に郵趣界とは関わりを持たないロンリー・コレクターの存在。

私は、収集家に会うとよく偽物事件の事を聞きます。

結果としてアクティブな活動をしている人ほど認知度が高く、そうでない人ほど認知度が低い傾向があります。

「全く知らない」という人の多くは、日本切手を集めていないか、無理の無い範囲で穴埋めを楽しむ人達。

こうした様々なチャンネルからの情報に接していない人を取り込むことが、今後の郵趣界の活性化に繋がっていくのでは?と考えています。

郵趣界において、情報伝達の認識度を測ることはなかなか難しいことだと思います。

今回の件は、そうした意味で不謹慎かも知れませんが、面白く追っています。

銅板の彫やポジションへ関心が行ってる感じですが、その他にもこの件で問題は「インク成分」。

2015年頃の話ですが、あらゆる年代の使用例に「偽消し」が多数登場しました。この問題は、消印のインク成分から戦後間もなく工業化されたTI(チタン・・・昭和8年頃に発見)成分が検出され、これが元で贋作と判明した事例および判例がございます。

切手以外でもTI成分検出に伴い、贋作の判例が過去に存在する様ですし、まず明治時代の切手(皇朝銭も含めて)からTIが検出されたらNG・贋作と考えてもよいでしょうね。詳しくは、ジャパンスタンプのHP内・ブログ「和桜4銭 鑑定結果」を御覧ください。

面白い!

確かに、裁判に持ち込んでも郵趣知識がド素人の裁判官がほとんどでしよう。

刑事でお縄にかけられればいいんですがね。

いつも楽しく拝読しております。

今回の一連の騒動の中で、出品者の化けの皮を少しでも剝がすべく何度か質問を繰り返してきました。

質問1は私がしました。質問2と3の方も、たぶん同様の趣旨で質問したと推測します。

そんなことでへこたれる相手ではないとは思いますが、回答する度にボロがでるので意味はあると思います。

もっとも私は「もう質問するな」と最後通告されたので、今後は質問しても無視されるでしょう。

ここからが本題ですが、風来坊の手彫切手の出品物の説明に「販売数」が下1桁まで記載されており、彼が言う「組合関係書籍」に記載されている推定発行数とかなり違っています。ものによっては販売数が推定発行数を上回るものもありました。

そこで「そもそも販売数をどうやって調べたの?」と質問したところ、「Decorative Motives of Oriental Artに書いてある」との回答でした。タイトルもネットで検索した画像も切手とは関係なさそうな本だし、どうせハッタリだろうと思っていましたが、今回の詳細な説明ですっきりしました。ありがとうございます。

青一 さん

いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。

質問1は、貴方でしたか。

私のブログで、風来坊について3回ほど扱っています。

まぁ、とにかくツッコミどころ満載な人で、不謹慎ですが楽しませてもらっています。

風来坊は基本的に郵趣知識が貧しい人なので、彼がヤフオクやブログを書くたびにボロボロとほころびが見えてきますね。

ところが、彼はそのことに全く気付いていないようです。

彼の御仁が発行した「鑑定所見書」とやらには、切手という紙媒体なのに何故か紙の成分である「Ca(カルシウム)」が存在しません。XRF(蛍光X線装置)の金属モードで測定すれば、Caは検出されない筈なので、この鑑定所見書に記載してあるデータ自体、どうやら怪しいと考えられます。

また、何故かTI(チタン)が検出されている点についても、牧之原の風来坊には考察が無い様ですね。他にも松田印刷の青色竜切手の真正品から検出されるべきFe(鉄)成分も、彼の御仁が売った切手からは検出されていない点も、特徴的です。

ご覧いただきまして、ありがとうございます。

私も、彼の出してくるデータが信用できるものなのか?と思っております。

彼は「科学は嘘はつきません」と言いますが、取扱者は嘘をつくのです。

そもそも、タカハシ・オークションの台紙を使った貼替えなどをしているのですから、「信じる」ことに無理があります。

鑑定書は、利害関係のない第三者が出すから意味があるのであって、当事者が出したものでは説得力が

全くありません。仮に訴訟を起こされ、真正品の証拠として提出してもまったく相手にされないでしょう。

今回の落札値の11,000円では手間を考えると、利益はほとんど出ていないと思います。以前のような

ぼろ儲けはもうできないでしょう。この一連の騒動がどういう結末を迎えるのか、私も楽しみにしています。

風来坊が発行した「鑑定所見書」とのことですが、私の手元にあるのは「検査結果報告書」で、違いはなんなのでしょうか?

分析結果に

Caはありません。

全部で19の元素があります。

Tiもあります。

Agはなんで入ってるんだろ?

提訴を考えてるんで皆さんの意見が助かります。

Mさん

ご覧くださいまして、ありがとうございました。

被害者の方ですか。

いろいろと大変なことと思います。

内容の違いは、見てみないとわかりませんね。

一般的な話ですが「検査結果報告書」だと、事実記載のみだと思います。

「鑑定所見書」というのは、どこかにアップされているのでしょうか?

こんにちは。

「鑑定所見書」は見たことありません。

大変意義深い記事、有難うございます。BALL.KATHERINE M. “Decorative Motives of Oriental Art” London 1927

まさか、原書の画像が紹介されるとは、御大、予想もしていなかったでしょうね。

美術史の専門書ですが、切手の世界には、様々な分野に精通した方々が沢山いらっしゃる、それをちゃんと弁えて欲しいものです。

彼の怪しい手彫切手のヤフオク・ページには、近々、放射性炭素による年代測定の結果が出る、乞うご期待!と予告されていますが、郵趣界には考古学の専門家もいます。で、この測定法が、100年200年と言った新しいブツの年代測定には殆ど有効ではない事も、ご存じないのかな?

また、当時作られた和紙を使えば、結果はそれなりに出ますよね。是非、AMSによる較正年代で勝負頂きたいものです。

今後の展開が楽しみです。

切手初心者さん

いつも、ありがとうございます。

そうなんですよね。

郵趣界には、ホント様々な業界の方がいらっしゃいますから。

牧之原の風来坊は業界事情に疎いみたいですから、そこら中に穴が開いていてウオッチングしていると面白い。

放射性炭素の話しが出た時には「とうとうヤツも、ここまで壊れたか」と思ったものです。

結果が楽しみなのは言うまでもありませんが、恐らく何らかの改ざんをするものと予想しています。